【VBA】行の挿入を3分で自動化!VBA初心者でも即実践できる完全マニュアル

毎日のルーティーン作業で「行の挿入」がめんどくさい。。。

このように感じたことはありませんか?

VBAを使えば、行の挿入作業を完全自動化することが可能です。

月次レポートの更新で何十回も右クリック → 行の挿入を繰り返す

こんな作業はたった3秒で完了します。

この記事では、VBA初心者でも今すぐコピペで使えるVBA行挿入コードを段階的に解説。

基本的な1行挿入から、条件付き・複数行の高度な自動化まで、実務で即戦力となるテクニックを全て公開します。

実際に作業時間90%短縮を実現した企業事例も交えながら、エラー対策やパフォーマンス最適化まで、プロレベルの知識を初心者にも分かりやすく解説。

読み終える頃には、同僚が驚くほど効率的なExcel作業ができるようになるでしょう。

【VBA】行挿入の基本知識と自動化のメリット

VBAの行挿入は、Excelの表やデータに新しい行を自動で追加する機能です。

毎日の業務でデータ入力や表の更新作業に時間を取られているなら、この自動化技術が解決策となります。

例えば、毎月の売上データに新商品の行を追加したり、顧客リストに新規登録者の情報を挿入したりする作業が、ボタン一つで完了します。

VBA行挿入をマスターすれば、単純な繰り返し作業から解放され、より重要な分析業務に集中できるようになるでしょう。

VBAでの行挿入とは?初心者が知っておくべき基礎概念

VBAの行挿入は、VBAコードを使ってExcelシートに新しい行を自動的に追加する機能のことです。

これまで右クリックメニューから「行の挿入」を選んでいた作業を、コード実行だけで完了できるようになります。

VBAコードは、InsertメソッドとRowsオブジェクトの組み合わせを使います。

VBA初心者でも基本的な書き方を覚えれば、すぐに実用的なマクロの作成が可能です。

VBA行挿入は、データ管理業務の効率化に欠かせない基礎技術といえるでしょう。

手作業との比較:自動化で作業効率90%向上の理由

行挿入の自動化により、作業時間を90%短縮することが可能です。

手作業では1行挿入に約10秒かかりますが、VBAなら0.1秒で完了。

さらに、手作業では挿入位置を間違えたり、フォーマットが崩れたりするミスが発生しがちですが、VBAなら常に正確な位置に統一された書式で行が追加されます。

また、複数のシートに同時に行を挿入したり、条件に応じて自動的に挿入位置を判定したりと、手作業では不可能な高度な処理も実現可能。

このように、VBA自動化は時間短縮だけでなく、精度向上と処理の高度化を同時に実現する優れた手法なのです。

行挿入自動化が必要になる5つの典型的なケース

行挿入自動化が威力を発揮するのは、定期的なデータ更新作業がある場面です。

- 月次売上レポートへの新商品データ追加

- 毎月決まったフォーマットで複数の行を挿入

- 顧客管理システムでの新規登録者情報の一括追加

- 在庫管理表での商品カテゴリ別の区切り行挿入

- プロジェクト管理表でのタスク追加

- 財務レポートでの勘定科目の動的追加

これらの作業では、挿入位置が毎回変わったり、大量の行を短時間で処理したりする必要があるため、手作業では限界があります。

VBA自動化により、これらの複雑な挿入処理も確実かつ高速に実行できるようになるのです。

【VBA】行挿入の基本コード【3分で完成】

VBA行挿入の基本は、Insertメソッドを使った簡単なコード記述から始まります。

VBA初心者でも理解しやすい構文で、3分程度で実用的な自動化マクロに仕上げることが可能です。

まず覚えるべきは、Rows().Insertという基本パターンで、括弧内に挿入したい行番号を指定するだけです。

たとえば、3行目に新しい行を挿入したい場合は「Rows(3).Insert」と記述します。

この基本構文をマスターすれば、セル選択から動的な行挿入まで、様々な応用が可能になるでしょう。

実際のコード例を見ながら、どのように実行されるかを順を追って理解していけば、すぐに業務で活用できるレベルに到達できるはずです。

基本構文:Insertメソッドの使い方を完全解説

Insertメソッドは、VBAでExcelの行や列を挿入する最も基本的な命令です。

この命令を使えば、指定した位置に新しい行を確実に追加できるようになります。

基本的な書き方は「対象範囲.Insert」で、対象範囲にはRowsオブジェクトやRangeオブジェクトを指定します。

Sub 基本的な行挿入()

' 3行目に新しい行を挿入

Rows(3).Insert

End Subこのコードは

Excelが3行目を特定し、その位置に空白行を1つ挿入。元の3行目以降のデータは自動的に1行下にシフトされ、セルの書式も適切に継承される

という内容です。

Insertメソッドには、

データの整合性を保ちながら挿入処理を行うことで、手作業と同じ結果を瞬時に実現できる

というメリットがあります。

1行挿入の実践コード例とコピペ用サンプル

実際の業務で使える1行挿入のサンプルコードをご紹介します。

コピペするだけで、すぐに行挿入の自動化が始められるのでぜひ挑戦してみてください。

最も実用的なのは、アクティブセルの上に新しい行を挿入するパターンで、カーソルがある位置を基準に動作するため直感的に使えます。

Sub 選択行の上に挿入()

Dim 挿入行 As Long

' 現在選択されている行番号を取得

挿入行 = ActiveCell.Row

' 選択行の上に新しい行を挿入

Rows(挿入行).Insert

' 挿入された行を選択状態にする

Rows(挿入行).Select

End Subこのコードは

ActiveCell.Rowでカーソルがある行番号を変数に保存し、次にRows(挿入行).Insertで指定行の上に新しい行を挿入。最後にRows(挿入行).Selectで挿入した行を選択状態にする

という内容です。

ユーザーがすぐにデータ入力できるよう工夫されています。

アクティブセル基準の動的行挿入テクニック

アクティブセル基準の動的行挿入は、カーソル位置に応じて柔軟に挿入位置を変更する高度なテクニックです。

固定位置への挿入と違い、ユーザーの操作に合わせて自動的に最適な挿入位置を判定することができます。

この手法により、データ量が変化する表でも常に適切な位置に行を追加することが可能です。

Sub 動的行挿入マクロ()

Dim 現在行 As Long

Dim 挿入位置 As Long

現在行 = ActiveCell.Row

' データが入力されている最終行を取得

挿入位置 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1

' アクティブセルがデータ範囲内なら現在行の下、範囲外なら最終行の下に挿入

If 現在行 <= 挿入位置 - 1 Then

Rows(現在行 + 1).Insert

Else

Rows(挿入位置).Insert

End If

End Subこのコードは、

ActiveCell.Rowで現在のカーソル位置を取得し、続いてCells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Rowでデータが入力されている最終行を特定。次に条件分岐により、カーソルがデータ範囲内にあるかを判定し、範囲内なら現在行の下に、範囲外なら最終行の次に挿入する

という内容です。

入力内容が変化する動的な処理を自動化することができます。

関連記事「最終行を取得するVBA」では、Count関数の使い方が紹介されています。

応用編:複数行・条件付き挿入の自動化方法

複数行や条件付き挿入の自動化は、基本的な1行挿入から発展した実用性の高いテクニックです。

大量データの処理や複雑な業務要件に対応でき、より柔軟で効率的な自動化を実現できます。

たとえば、売上データを部署別に区分けする際に複数の区切り行を一度に挿入したり、特定の条件を満たすデータの前後に自動的に行を追加することが可能。

変数とループ処理を組み合わせることで、手作業では困難な大規模な挿入作業も短時間で完了します。

これらの応用テクニックをマスターすれば、データ管理業務の自動化レベルが格段に向上し、より戦略的な業務に時間を充てられるようになるでしょう。

複数行を一括挿入するVBAコードの書き方

複数行の一括挿入は、大量の行を効率的に追加したい場合に威力を発揮する手法です。

ResizeプロパティとInsertメソッドを組み合わせることで、指定した行数分の空白行を一度に挿入可能。

1行ずつ挿入するよりも処理速度が圧倒的に早くなることが特徴です。

Sub 複数行一括挿入()

Dim 挿入開始行 As Long

Dim 挿入行数 As Long

挿入開始行 = 5 ' 5行目から挿入開始

挿入行数 = 3 ' 3行分挿入

' 指定位置に複数行を一括挿入

Rows(挿入開始行).Resize(挿入行数).Insert

MsgBox 挿入行数 & "行を挿入しました"

End Subこのコードは、

挿入開始行と挿入行数を変数で設定し、Rows(挿入開始行)で開始位置を指定。次にResize(挿入行数)でその位置から指定行数分の範囲を作成し、最後にInsertメソッドでまとめて挿入処理を実行する

という内容です。

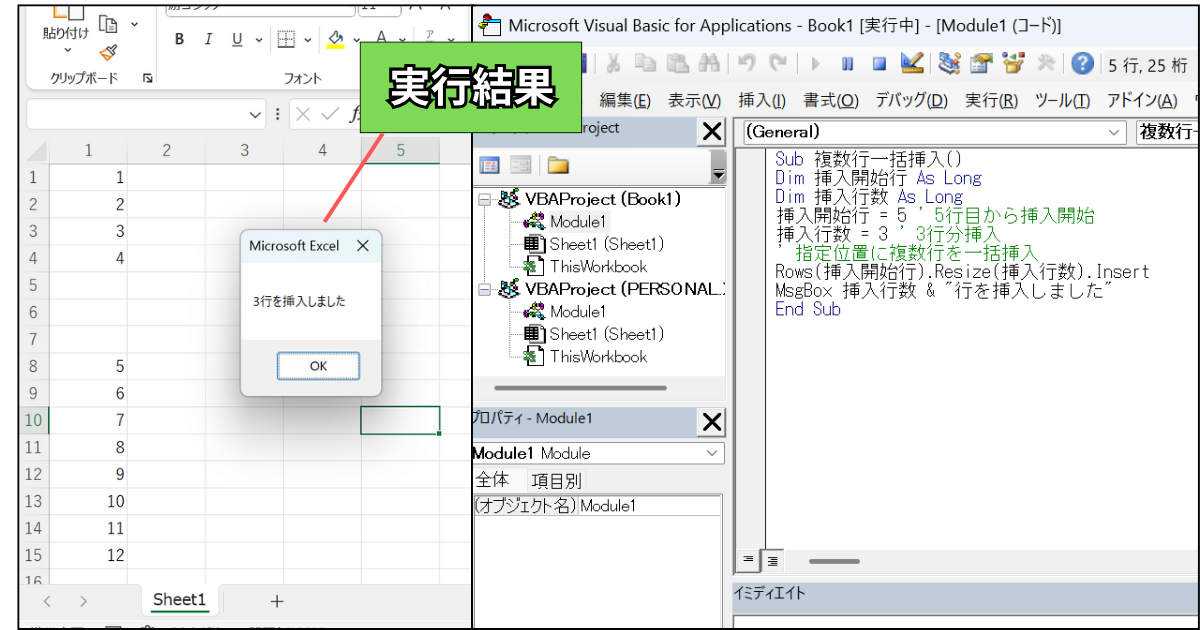

実行結果がこちら

この方法により、5行目から3行分の空白行が一度に挿入され、元のデータは自動的に下方向にシフトされます。

変数を使った動的な行数指定テクニック

変数を活用した動的行数指定により、実行時に挿入する行数を柔軟に変更できる高度なマクロが作成できます。

データ量に応じて自動的に必要な行数を計算したり、ユーザーの入力に基づいて挿入行数を決定したりすることが可能。

この手法により、様々な状況に対応できる汎用性の高いマクロが実現します。

Sub 動的行数挿入()

Dim データ行数 As Long

Dim 必要行数 As Long

Dim 挿入位置 As Long

' データが入力されている行数を取得

データ行数 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

' データ10行ごとに1行の区切り行を挿入する計算

必要行数 = Int(データ行数 / 10)

挿入位置 = データ行数 + 1

If 必要行数 > 0 Then

Rows(挿入位置).Resize(必要行数).Insert

MsgBox "データ量に応じて" & 必要行数 & "行を追加しました"

End If

End Subこのコードは

Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Rowでデータの最終行を取得し、Int(データ行数 / 10)でデータ量に比例した必要行数を算出します。次に条件分岐でゼロより大きい場合のみ処理を実行し、Resize(必要行数).Insertで計算された行数分を一括挿入する

という内容です。

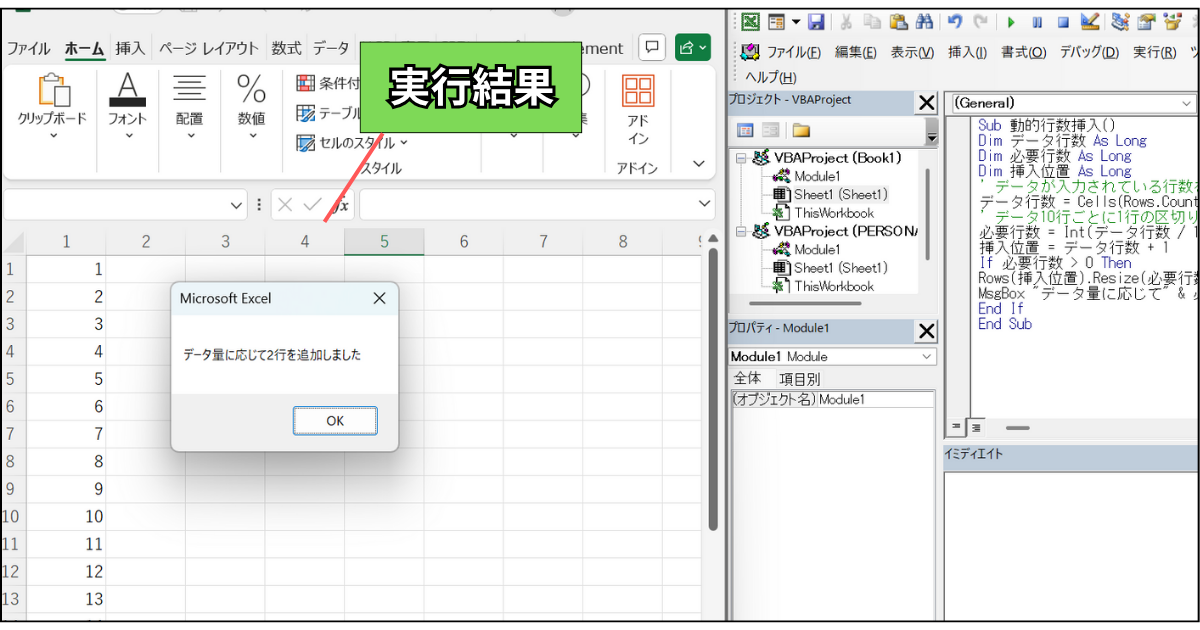

実行結果がこちら

データ量の変化に自動対応する使いやすい行挿入システムが完成します。

条件分岐を活用した自動判定挿入システム

条件分岐を使った自動判定挿入システムは、データの内容や状態に応じて自動的に行挿入の要否を判断する知的なマクロです。

特定のセル値や計算結果に基づいて挿入処理を制御できるため、完全自動化された高度なデータ管理が可能になります。

たとえば、売上金額が目標を超えた商品の下に分析用の空白行を自動挿入したり、在庫数がゼロになった商品の前に注意喚起行を追加したりすることが可能です。

Sub 条件付き自動挿入()

Dim i As Long

Dim 最終行 As Long

Dim 売上金額 As Double

最終行 = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row

' データを下から上に向かって処理(挿入による行番号ズレを防ぐため)

For i = 最終行 To 2 Step -1

売上金額 = Cells(i, 3).Value

' 売上が100万円を超えた場合、その下に空白行を挿入

If 売上金額 > 1000000 Then

Rows(i + 1).Insert

Cells(i + 1, 1).Value = "★高売上商品★"

Cells(i + 1, 1).Font.Color = RGB(255, 0, 0)

End If

Next i

MsgBox "条件に合致するデータに行を挿入しました"

End Subこのコードは

Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Rowでデータの最終行を特定し、For文で下から上に向かって各行をチェック(下から処理することで挿入による行番号の変化を回避)。各行でCells(i, 3).Valueから売上金額を取得し、If文で100万円超かを判定。条件に合致した場合、Rows(i + 1).Insertで空白行を挿入し、セルに目印となる文字と色を設定する

という内容です。

この一連の処理により、データの特性に応じた自動的な行挿入システムが完成します。

関連記事「繰り返し処理と条件分岐を使ったVABの作り方」では、For文と関数ifの使い方が紹介されています。

実務で使える高度なVBA行挿入テクニック

実務レベルの高度なVBA行挿入テクニックは、複雑なビジネス要件に対応できる本格的な自動化システムです。

セルの値に基づいた判定処理、大量データを効率的に処理するループ技術、そして予期しないエラーに対応する安全装置を組み込むことで、業務クリティカルなシステムレベルの信頼性を実現することができます。

たとえば、月次レポートの生成で数千行のデータを分析し、売上目標達成率に応じて自動的にカテゴリ分けの行を挿入したり、在庫管理システムで複数の条件を同時に評価して最適な位置に警告行を配置したりすることが可能。

これらの技術をマスターすれば、単純な自動化から一歩進んで、業務内容に合わせた戦略的なExcelシステムを構築できるようになります。

セル値に応じた自動行挿入マクロの作成方法

セル値に基づく自動行挿入マクロは、データの内容を分析して最適な挿入処理を行う知的なシステムです。

単純な位置指定ではなく、セルに入力された数値や文字列を評価し、ビジネスロジックに従って行挿入を実行できます。

この手法により、人的判断が必要だった作業でもマクロでの自動化が可能です。

Sub セル値判定挿入マクロ()

Dim i As Long

Dim 最終行 As Long

Dim 前回部署 As String

Dim 現在部署 As String

最終行 = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row

前回部署 = Cells(2, 2).Value

' 3行目から最終行まで部署名をチェック

For i = 3 To 最終行 + 1 ' +1は処理の都合

現在部署 = Cells(i, 2).Value

' 部署名が変わった場合、区切り行を挿入

If 現在部署 <> 前回部署 Then

Rows(i).Insert

Cells(i, 1).Value = "【" & 前回部署 & " 部門集計】"

Cells(i, 1).Font.Bold = True

Cells(i, 1).Interior.Color = RGB(200, 200, 200)

最終行 = 最終行 + 1

i = i + 1

End If

前回部署 = 現在部署

Next i

MsgBox "部署別に区切り行を挿入しました"

End Subこのコードは、

最終行を取得し、初期の部署名を前回部署変数に保存。For文で3行目から順番に各行の部署名をチェックし、前回と異なる部署名が見つかった時点でRows(i).Insertで区切り行を挿入。挿入後はセルに部署名を設定し、書式設定で見やすくしてから、最終行とループ変数を調整して処理を継続する。

という内容です。

この仕組みにより、部署の変わり目を自動検出して適切な位置に区切り行を配置する高度なシステムが完成します。

ループ処理を使った大量データ対応の挿入術

ループ処理による大量データ対応の挿入術は、数千から数万行の大規模データセットでも高速かつ安定して動作するプロフェッショナル仕様のテクニックです。

通常のマクロでは処理時間が長くなりがちな大量データも、最適化されたループVBAにより短時間で処理することができます。

メモリ使用量の管理と処理速度の最適化を両立させ、実用的なレベルでの大量データ自動化を実現させましょう。

Sub 大量データ高速挿入()

Dim i As Long

Dim 最終行 As Long

Dim 処理カウンタ As Long

Dim 開始時間 As Double

開始時間 = Timer

Application.ScreenUpdating = False ' 画面更新停止で高速化

Application.Calculation = xlCalculationManual ' 自動計算停止

最終行 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

処理カウンタ = 0

' 100行ごとに集計行を挿入(下から上に処理)

For i = 最終行 To 1 Step -100

If i > 1 Then

Rows(i).Insert

Cells(i, 1).Value = "集計(" & i & "行目)"

処理カウンタ = 処理カウンタ + 1

End If

Next i

' 設定を元に戻す

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

Application.ScreenUpdating = True

MsgBox 処理カウンタ & "行を挿入しました" & vbCrLf & _

"処理時間: " & Format(Timer - 開始時間, "0.00") & "秒"

End Subこのコードは、

最初にApplication.ScreenUpdating = Falseで画面更新を停止し、Application.Calculation = xlCalculationManualで自動計算を無効化。これによりExcelの内部処理が最小限に抑えられ、大幅な高速化を実現。ループ処理では下から上に向かって100行間隔で挿入を行い、最後にTimer関数で処理時間を計測して設定を元に戻す

という内容です。

この最適化技術により、大量データでも実用的な速度での自動挿入が可能になります。

関連記事「処理時間を計測するVBAの作り方」では、Timer関数の使い方が紹介されています。

エラーハンドリングで安全な自動化を実現する方法

エラーハンドリングによる安全な自動化システムは、予期しないトラブルが発生しても適切に対処し、データの整合性を保護する安全なマクロです。

実務での使用では、ユーザーの操作ミスやデータの不備によるエラーが避けられないため、これらを適切に処理する仕組みが不可欠です。

On Error文とエラー処理ルーチンを組み合わせることで、エラー発生時も安全にマクロを終了し、必要に応じて原状回復も可能になります。

Sub 安全な行挿入マクロ()

Dim i As Long

Dim 最終行 As Long

Dim エラー発生 As Boolean

' エラーハンドリング設定

On Error GoTo エラー処理

' 処理開始前の状態を保存

Application.ScreenUpdating = False

' データ妥当性チェック

最終行 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

If 最終行 < 2 Then

MsgBox "処理対象のデータが見つかりません", vbExclamation

Exit Sub

End If

' メイン処理

For i = 最終行 To 2 Step -1

If Cells(i, 1).Value = "" Then

MsgBox "空白セルが検出されました。処理を中止します。", vbCritical

GoTo エラー処理

End If

' 条件に応じて行挿入

If Cells(i, 2).Value > 1000 Then

Rows(i + 1).Insert

Cells(i + 1, 1).Value = "要注意"

End If

Next i

' 正常終了処理

Application.ScreenUpdating = True

MsgBox "処理が正常に完了しました", vbInformation

Exit Sub

エラー処理:

' エラー時の復旧処理

Application.ScreenUpdating = True

MsgBox "エラーが発生しました: " & Err.Description, vbCritical

Err.Clear

End Subこのコードは、

On Error GoTo文でエラー発生時の飛び先を指定し、処理開始前にデータの妥当性をチェックします。メイン処理では空白セルの検出時に意図的にエラー処理へ分岐し、予期しないエラーが発生した場合もエラー処理ルーチンで適切に対応。エラー処理では画面更新設定を元に戻し、エラー内容をユーザーに通知してからErr.Clearでエラー状態をリセットする

という内容です。

この安全装置により、どのような状況でも安定して動作するプロフェッショナルなマクロが完成します。

関連記事「エラー無視の落とし穴」では、Resume Nextを安全に使う実践テクニックが紹介されています。

VBAでエクセル業務の効率化を実現

VBAを活用することで、エクセルでの日常業務を劇的に効率化できます。

VBAを使えば、

繰り返し作業の自動化によって人的ミスを削減し、作業時間を大幅に短縮する

ことが可能です。

毎日行っているデータ集計やレポート作成を自動化すれば、数時間かかっていた作業がボタン一つで数分で完了します。

エクセル作業が多い環境ではVBAの導入は必須事項である!といっても過言ではありません。

マクロを導入するメリット

マクロを導入する最大のメリットは、作業時間の短縮と品質の向上を同時に実現できることです。

人間が時間をかけて行う単純作業をコンピュータが正確かつ高速に処理することができます。

たとえば、手作業で1時間かかっていたデータ整理が、マクロなら数秒で完了し、さらに計算ミスや入力間違いも完全に防げます。

また、一度作成したマクロは何度でも使い回せるため、長期的な業務効率化投資としても非常に価値があります。

結果として、マクロ導入は時間コストの削減と業務品質の向上という二重のメリットをもたらします。

VBA学習の始め方

VBA学習の最も効果的な始め方は、実際の業務課題から出発することです。

目的が明確な学習は記憶定着率が高く、モチベーションも維持しやすいのは間違いありません。

たとえば、毎週行っているデータ集計作業を自動化することを目標に設定し、必要な機能から順番に覚えていけば実践的なスキルがすぐに身につきます。

基本的な変数の使い方から始まり、ループ処理、条件分岐、配列など、段階的にレベルアップしていくことで、確実にVBAをマスターできます。

関連記事「VBA初心者必見!マクロの作り方」では、コードを書く画面の開き方や書いたコードの実行方法が図やサンプルコードを使って紹介されています。

マクロの開発を外注依頼する

業務内容に合わせた効率化マクロを導入したいけど、VBAコードを開発する時間がない。。。どうやってプログラムを組めばいいかわからない。。。

このような方は、マクロ開発を外注に依頼しちゃいましょう。

外注依頼することで本業に集中しながら高品質なマクロを即座に導入することができます。

ちなみに、マメBlogでもエクセルマクロ開発代行サービスを承っています。

開発内容の確認、VBAコードの設定、動作確認後の調整、など全ての工程を私(マメ父ちゃん)が行っているので、

費用が安い!スピード納期!!

でやらせてもらっています。

ほとんど独学で身に付けたVBAスキルなので、内容によっては開発できないこともあるのでご了承ください。

ご相談、見積もり依頼は完全無料ですので気になる方は下記のリンクよりお問合せ下さい。

効率化マクロを導入してエクセル業務の効率をアップさせましょう。