【VBA】処理時間を計測するマクロの作り方!Timer関数の完全攻略ガイド

VBAで作成したマクロが「なぜか遅い」「どこがボトルネックなのかわからない」と悩んでいませんか?

こんな問題は、『Timer関数で処理速度を測定するマクロ』を導入すれば解決できます。

たった3行のコードを追加するだけで、処理時間を正確に測定し、劇的な高速化が可能。

本記事では、Timer関数を使った基本的な計測方法から、ミリ秒単位での精密測定、複数処理の一括比較まで、実際に使っている実践テクニックを完全公開します。

「10秒かかっていた処理が1秒に短縮」「どの処理が重いか一目でわかる」など、明日から使える具体的なコード例とともに詳しく解説。

処理速度に悩むすべてのVBA開発者必見の内容です。

【VBA】Timer関数を使った処理時間計測の基本

VBAでマクロの実行速度を測定したい場合、Timer関数を使うのが最も効率的で確実な方法です。

この関数を理解することで、処理パフォーマンスを正確に把握し、業務効率化に直結する改善ができるようになります。

Timer関数は午前0時を基準とした経過秒数を小数点以下まで精密に取得できるため、ミリ秒レベルでの詳細な時間測定が可能です。

これにより、どの処理がボトルネックになっているかを特定し、最適化のポイントを見つけることができます。

Timer関数とは?午前0時からの経過秒数を取得する仕組み

Timer関数は、

その日の午前0時00分00秒から現在時刻までの経過秒数を単精度浮動小数点数で返すVBAの組み込み関数

です。

たとえば、

午後3時30分45秒123ミリ秒の場合、Timer関数は52245.123という値を返す

となります。

この数値は秒単位で表現されており、小数点以下がミリ秒を表しているため、処理時間の微細な差も正確な測定が可能。

Timer関数の最大の特徴は、システムの負荷が軽く、計測自体が処理速度に与える影響がほとんどないことです。

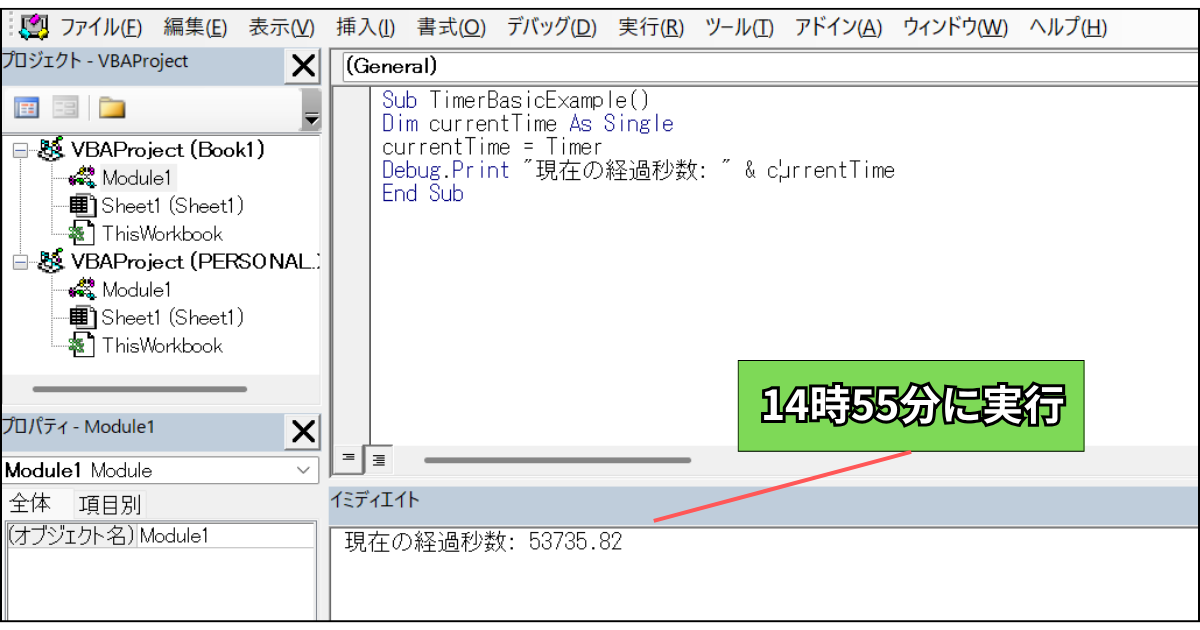

Sub TimerBasicExample()

Dim currentTime As Single

currentTime = Timer

Debug.Print "現在の経過秒数: " & currentTime

End Subこのコードは、

まずTimer関数が呼び出されて午前0時からの経過秒数が取得され、その値がcurrentTime変数に格納。その後、Debug.Print文によってイミディエイトウィンドウに現在の経過秒数が表示される

という内容です。

実行結果がこちら

【VBA】処理時間計測の基本的な書き方とコード例

VBAで処理時間を正確に計測するには、

処理開始前と終了後にTimer関数を実行し、その差を計算するテクニック

が使われます。

この方法により、任意のコードブロックの実行時間を秒単位での取得が可能。

計測の精度を保つためには、変数の型をSingle型にして、Timer関数の戻り値を適切に処理することが重要です。

また、計測対象の処理の前後でTimer関数を呼び出すタイミングをできるだけ近づけることで、より正確な測定結果が得られます。

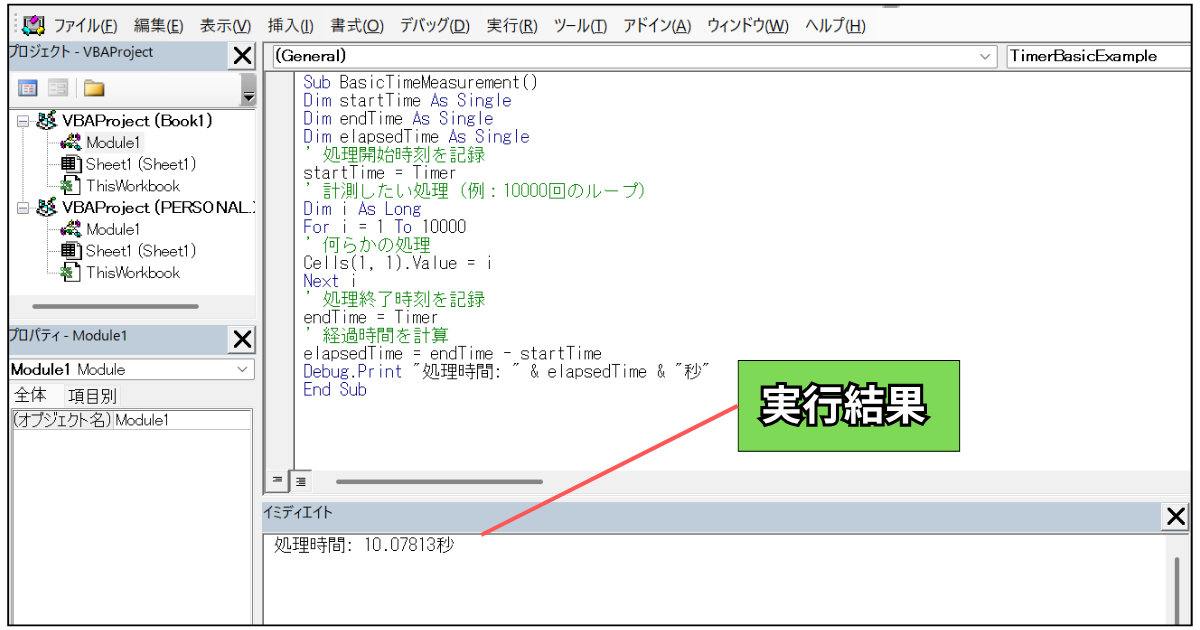

Sub BasicTimeMeasurement()

Dim startTime As Single

Dim endTime As Single

Dim elapsedTime As Single

' 処理開始時刻を記録

startTime = Timer

' 計測したい処理(例:10000回のループ)

Dim i As Long

For i = 1 To 10000

' 何らかの処理

Cells(1, 1).Value = i

Next i

' 処理終了時刻を記録

endTime = Timer

' 経過時間を計算

elapsedTime = endTime - startTime

Debug.Print "処理時間: " & elapsedTime & "秒"

End Subこのコードは、

まず変数宣言後、startTime変数にTimer関数の値を格納。次に測定対象となるFor文のループ処理が実行され、10000回のセル書き込みを実行。ループ完了後、endTime変数に再度Timer関数の値が保存され、最後にelapsedTime変数で両者の差分を計算して処理時間を出力する

という内容です。

実行結果がこちら

Timer関数で取得できる時間単位と精度について

Timer関数の時間精度は約1/18秒(約55.6ミリ秒)が基本単位となっており、Windows環境では通常10~16ミリ秒程度の精度で時間測定が可能です。

この精度はシステムタイマーの解像度に依存するため、環境によって若干の差があります。

実際の業務でマクロの処理時間を測定する場合、この精度で十分実用的な結果が得られるはずです。

ただし、極めて短時間の処理(1ミリ秒未満)を測定する場合は、測定誤差を考慮して複数回実行の平均値を取るなどの工夫を施しましょう。

Timer関数は24時間を超えると0にリセットされる特性もあるため、長時間の処理には注意が必要です。

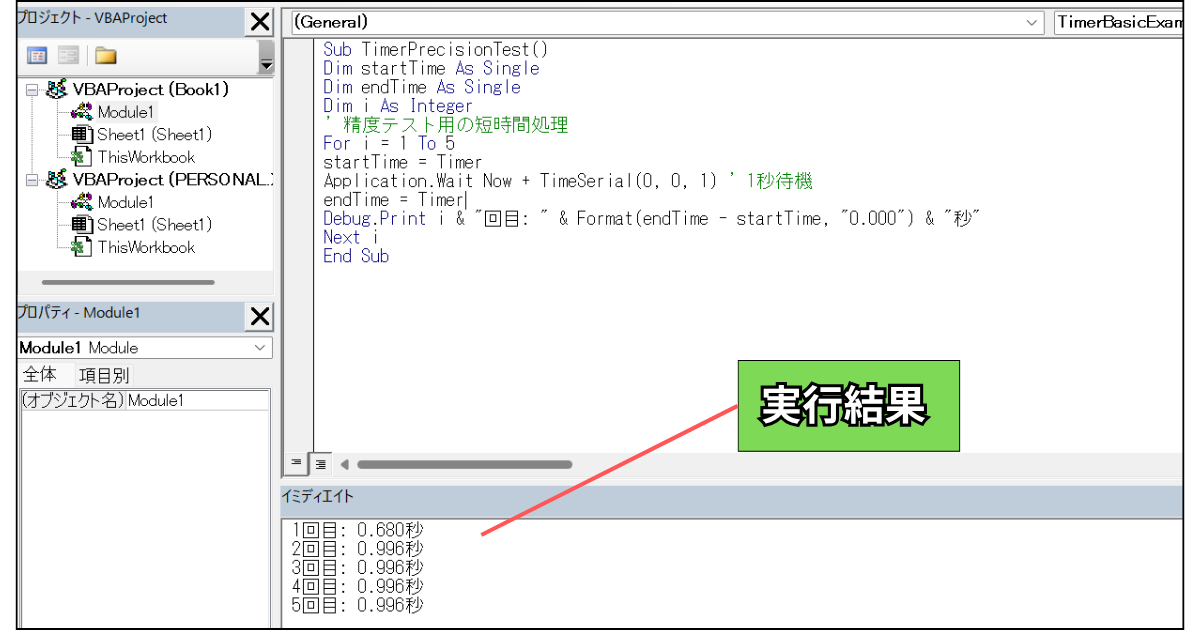

Sub TimerPrecisionTest()

Dim startTime As Single

Dim endTime As Single

Dim i As Integer

' 精度テスト用の短時間処理

For i = 1 To 5

startTime = Timer

Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 1) ' 1秒待機

endTime = Timer

Debug.Print i & "回目: " & Format(endTime - startTime, "0.000") & "秒"

Next i

End Subこのコードでは、

Application.Waitで正確に1秒間待機する処理を5回繰り返し、それぞれの測定結果をイミディエイトウィンドウに出力する。

という内容です。

実行結果がこちら

実行すると、1回目は約0.7秒。あとの4回は約1.000秒という結果が表示されました。

複数回処理を繰り返すことでTimer関数の測定精度を確認できます。

Timer関数を使った実践的な計測マクロの作成方法

実際の業務でVBAの処理時間を効率的に測定するには、汎用性の高い計測マクロを作成することが重要です。

単発の測定だけでなく、複数の処理を連続して測定したり、結果をリアルタイムで確認できる仕組みを構築することで、開発効率が大幅に向上します。

また、測定結果をワークシート上に記録する機能や、処理名を自動で識別する機能を組み込むことで、より実用的なパフォーマンス分析ツールとして活用できます。

これらの実践的なテクニックをマスターすることで、どんなエクセル業務でも応用できるスキルが身につきます。

簡単な処理時間計測マクロのサンプルコード

日常的にVBAで処理時間を測定するには、シンプルで使いまわしのきく計測マクロを用意しておくのが効率的です。

測定対象の処理を関数として分離し、計測部分を共通化することで、様々な処理に対して同じ方法で時間測定が可能です。

また、結果をメッセージボックスとイミディエイトウィンドウの両方に出力することで、用途に応じて確認方法を選択できます。

このようなテンプレートを作成しておけば、新しい処理の性能測定も素早く行えるようになります。

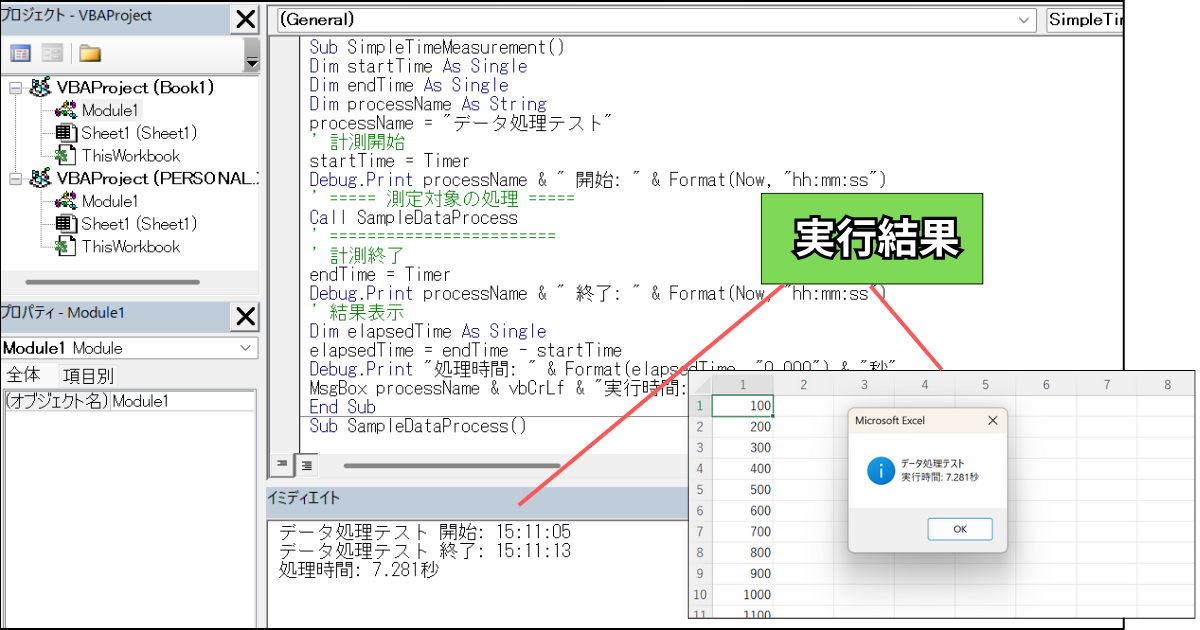

Sub SimpleTimeMeasurement()

Dim startTime As Single

Dim endTime As Single

Dim processName As String

processName = "データ処理テスト"

' 計測開始

startTime = Timer

Debug.Print processName & " 開始: " & Format(Now, "hh:mm:ss")

' ===== 測定対象の処理 =====

Call SampleDataProcess

' ========================

' 計測終了

endTime = Timer

Debug.Print processName & " 終了: " & Format(Now, "hh:mm:ss")

' 結果表示

Dim elapsedTime As Single

elapsedTime = endTime - startTime

Debug.Print "処理時間: " & Format(elapsedTime, "0.000") & "秒"

MsgBox processName & vbCrLf & "実行時間: " & Format(elapsedTime, "0.000") & "秒", vbInformation

End Sub

Sub SampleDataProcess()

' サンプルの重い処理

Dim i As Long, j As Long

For i = 1 To 1000

For j = 1 To 100

Cells(i, 1).Value = i * j

Next j

Next i

End Subこのコードは、

まず処理名と開始時刻がイミディエイトウィンドウに記録され、続いてSampleDataProcess関数が呼び出されて実際の測定対象処理を実行。処理完了後に終了時刻が記録され、開始時刻との差分から実行時間が計算されて、Debug.PrintとMsgBoxの両方で結果が表示される

という内容です。

実行結果がこちら

複数処理の時間を一括計測するテンプレート

複数の異なる処理の実行時間を効率的に比較測定するには、配列を活用した一括計測システムが有効です。

処理名と実行時間をセットで管理することで、結果の整理と分析が容易になります。

また、測定結果をワークシートに出力する機能を組み込むことで、後からグラフ化や統計処理に活用することも可能です。

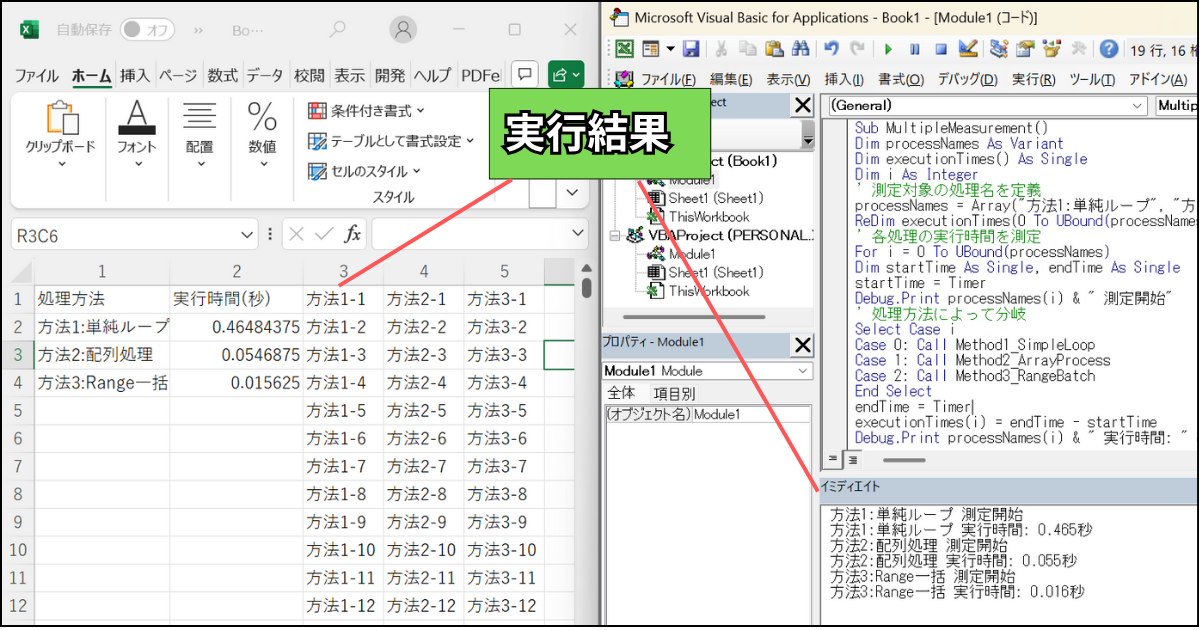

Sub MultipleMeasurement()

Dim processNames As Variant

Dim executionTimes() As Single

Dim i As Integer

' 測定対象の処理名を定義

processNames = Array("方法1:単純ループ", "方法2:配列処理", "方法3:Range一括")

ReDim executionTimes(0 To UBound(processNames))

' 各処理の実行時間を測定

For i = 0 To UBound(processNames)

Dim startTime As Single, endTime As Single

startTime = Timer

Debug.Print processNames(i) & " 測定開始"

' 処理方法によって分岐

Select Case i

Case 0: Call Method1_SimpleLoop

Case 1: Call Method2_ArrayProcess

Case 2: Call Method3_RangeBatch

End Select

endTime = Timer

executionTimes(i) = endTime - startTime

Debug.Print processNames(i) & " 実行時間: " & Format(executionTimes(i), "0.000") & "秒"

Next i

' 結果をワークシートに出力

Range("A1").Value = "処理方法"

Range("B1").Value = "実行時間(秒)"

For i = 0 To UBound(processNames)

Cells(i + 2, 1).Value = processNames(i)

Cells(i + 2, 2).Value = executionTimes(i)

Next i

End Sub

Sub Method1_SimpleLoop()

Dim i As Long

For i = 1 To 5000

Cells(i, 3).Value = "方法1-" & i

Next i

End Sub

Sub Method2_ArrayProcess()

Dim arr(1 To 5000) As String

Dim i As Long

For i = 1 To 5000

arr(i) = "方法2-" & i

Next i

Range("D1:D5000").Value = Application.Transpose(arr)

End Sub

Sub Method3_RangeBatch()

Dim arr(1 To 5000, 1 To 1) As String

Dim i As Long

For i = 1 To 5000

arr(i, 1) = "方法3-" & i

Next i

Range("E1:E5000").Value = arr

End Subこのコードは、

まず測定対象の処理名が配列に格納され、実行時間を記録する配列を初期化。その後、For文で各処理が順次実行され、それぞれの実行時間をexecutionTimes配列に保存。最後に、処理名と実行時間がワークシートのA列とB列に整理して出力される

という内容です。

実行結果がこちら

視覚的に比較できる形で結果が表示されます。

関連記事「配列の使い方」では、配列で格納した値をセルに出力する方法やセルの値を配列に格納する方法が紹介されています。

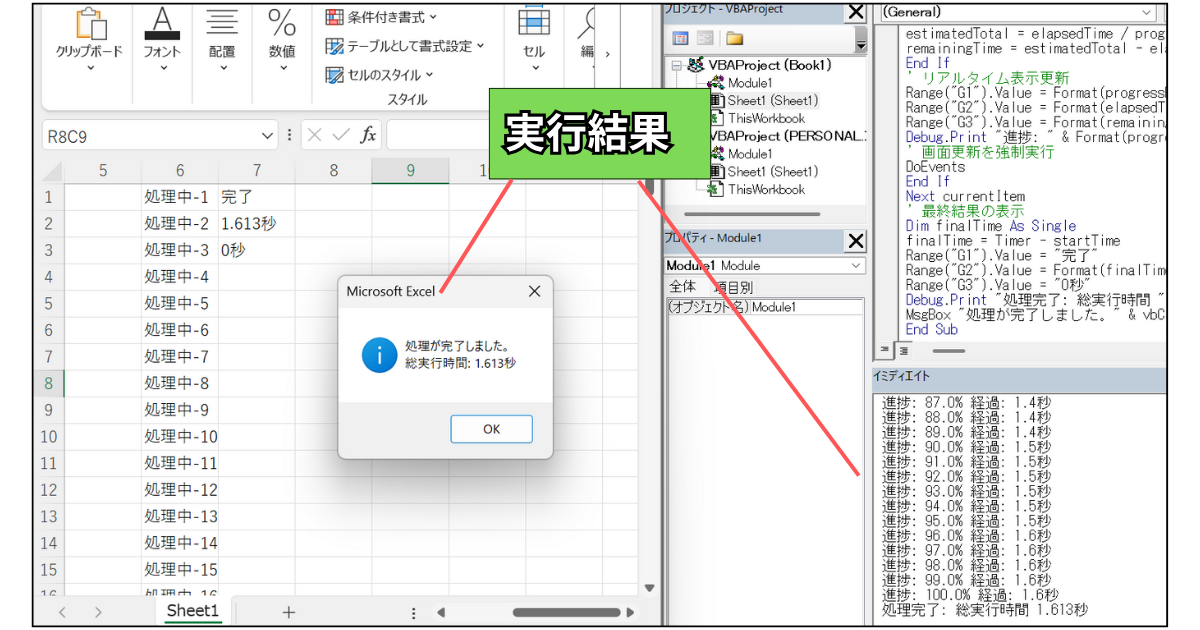

リアルタイム表示機能付き計測マクロの作り方

長時間実行される処理の進捗状況をリアルタイムで監視するには、DoEventsと組み合わせた動的表示機能が効果的です。

この機能により、処理の進行状況と現在までの経過時間を常に把握でき、予想実行時間の算出や処理の中断判断も適切に行えます。

特に大量データの処理やファイル操作など、実行時間が予測しにくい処理において、この機能は非常に有用です。

Sub RealTimeMeasurement()

Dim startTime As Single

Dim currentTime As Single

Dim elapsedTime As Single

Dim totalItems As Long

Dim currentItem As Long

totalItems = 10000

startTime = Timer

' ステータス表示用のセルを初期化

Range("F1").Value = "進捗状況"

Range("F2").Value = "経過時間"

Range("F3").Value = "残り時間(予想)"

Debug.Print "リアルタイム計測開始: " & Format(Now, "hh:mm:ss")

For currentItem = 1 To totalItems

' 実際の処理(例:計算処理)

Cells(currentItem, 6).Value = "処理中-" & currentItem

' 100回ごとにリアルタイム更新

If currentItem Mod 100 = 0 Then

currentTime = Timer

elapsedTime = currentTime - startTime

' 進捗率の計算

Dim progressRate As Double

progressRate = currentItem / totalItems

' 残り時間の予想計算

Dim estimatedTotal As Single

Dim remainingTime As Single

If progressRate > 0 Then

estimatedTotal = elapsedTime / progressRate

remainingTime = estimatedTotal - elapsedTime

End If

' リアルタイム表示更新

Range("G1").Value = Format(progressRate, "0.0%") & " (" & currentItem & "/" & totalItems & ")"

Range("G2").Value = Format(elapsedTime, "0.0") & "秒"

Range("G3").Value = Format(remainingTime, "0.0") & "秒"

Debug.Print "進捗: " & Format(progressRate, "0.0%") & " 経過: " & Format(elapsedTime, "0.0") & "秒"

' 画面更新を強制実行

DoEvents

End If

Next currentItem

' 最終結果の表示

Dim finalTime As Single

finalTime = Timer - startTime

Range("G1").Value = "完了"

Range("G2").Value = Format(finalTime, "0.000") & "秒"

Range("G3").Value = "0秒"

Debug.Print "処理完了: 総実行時間 " & Format(finalTime, "0.000") & "秒"

MsgBox "処理が完了しました。" & vbCrLf & "総実行時間: " & Format(finalTime, "0.000") & "秒", vbInformation

End Subこのコードは

処理開始時に初期設定が行われ、メインループ内で100回ごとに進捗状況を更新。現在の進捗率から残り時間が予想計算され、ワークシート上のF・G列にリアルタイムで結果を表示する

という内容です。

実行結果がこちら

DoEventsによって画面更新が強制実行されるため、ユーザーは処理の進行状況を常に確認できます。

関連記事「DoEventsの使い方」では、マクロ実行中の「応答なし」を防ぐ方法が紹介されています。

【VBA】処理時間計測の応用テクニックと活用法

VBAの処理時間計測をより高度に活用するには、単純な測定を超えた応用技術の習得が不可欠です。

ミリ秒レベルでの精密測定、ボトルネック特定のための詳細分析、デバッグ効率化のための自動化技術など、どんなエクセル業務にも応用させられるレベルの最適化手法を身につけることで、大規模なシステム開発でも通用するパフォーマンス管理能力が得られます。

企業システムや大量データ処理において、必要不可欠な技術なので自由に扱えるようにマスターしましょう。

ミリ秒単位での高精度時間計測方法

より精密な処理時間計測が必要な場合は、Windows APIのQueryPerformanceCounterを活用することで、マイクロ秒レベルの高精度測定が可能になります。

この方法はTimer関数よりもはるかに高い精度を持ち、CPUの性能カウンタを直接利用するため、極めて短時間の処理も正確に測定することが可能です。

システムレベルでの最適化や、アルゴリズムの微細な性能差を検証する際に威力を発揮します。

ただし、API呼び出しのオーバーヘッドも考慮する必要があるため、適切な使い分けが重要です。

' Windows APIの宣言

Private Declare PtrSafe Function QueryPerformanceCounter Lib "kernel32" (lpPerformanceCount As LongLong) As Long

Private Declare PtrSafe Function QueryPerformanceFrequency Lib "kernel32" (lpFrequency As LongLong) As Long

Sub HighPrecisionMeasurement()

Dim startCounter As LongLong

Dim endCounter As LongLong

Dim frequency As LongLong

Dim elapsedTime As Double

' システムの周波数を取得

QueryPerformanceFrequency frequency

Debug.Print "システム周波数: " & frequency & " Hz"

' 高精度計測開始

QueryPerformanceCounter startCounter

' 測定対象の処理(短時間処理の例)

Dim i As Long, result As Long

For i = 1 To 100000

result = i * i

Next i

' 高精度計測終了

QueryPerformanceCounter endCounter

' ミリ秒単位での計算

elapsedTime = ((endCounter - startCounter) / frequency) * 1000

Debug.Print "高精度測定結果: " & Format(elapsedTime, "0.000") & " ミリ秒"

' Timer関数との比較

Dim timerStart As Single, timerEnd As Single

timerStart = Timer

For i = 1 To 100000

result = i * i

Next i

timerEnd = Timer

Debug.Print "Timer関数結果: " & Format((timerEnd - timerStart) * 1000, "0.000") & " ミリ秒"

Debug.Print "精度差: " & Format(Abs(elapsedTime - (timerEnd - timerStart) * 1000), "0.000") & " ミリ秒"

End Subこのコードは、

まずQueryPerformanceFrequency APIでシステムの性能カウンタ周波数を取得し、その後QueryPerformanceCounter APIで処理前後のカウンタ値を記録。最終的に、カウンタの差分を周波数で割り1000倍することでミリ秒単位の実行時間を算出する

という内容です。

Timer関数の結果と比較して精度の違いを確認できます。

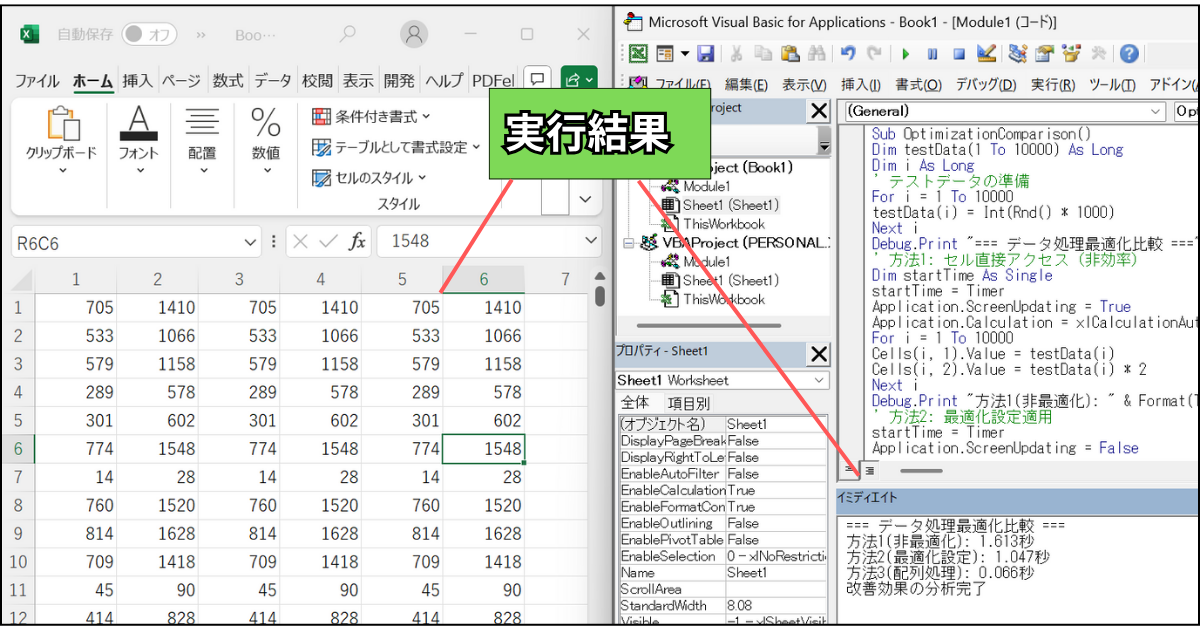

ループ処理やデータ処理の時間最適化術

大量データの処理において処理時間を大幅に短縮するには、ボトルネックとなる部分を特定し、効率的なアルゴリズムに置き換える必要があります。

特にExcelのセルアクセスやファイル操作は処理時間に大きく影響するため、配列処理やRange操作の最適化が重要です。

Application.ScreenUpdatingやApplication.Calculationの制御をするテクニックを駆使し、さらなる高速化を実現しましょう。

Sub OptimizationComparison()

Dim testData(1 To 10000) As Long

Dim i As Long

' テストデータの準備

For i = 1 To 10000

testData(i) = Int(Rnd() * 1000)

Next i

Debug.Print "=== データ処理最適化比較 ==="

' 方法1: セル直接アクセス(非効率)

Dim startTime As Single

startTime = Timer

Application.ScreenUpdating = True

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

For i = 1 To 10000

Cells(i, 1).Value = testData(i)

Cells(i, 2).Value = testData(i) * 2

Next i

Debug.Print "方法1(非最適化): " & Format(Timer - startTime, "0.000") & "秒"

' 方法2: 最適化設定適用

startTime = Timer

Application.ScreenUpdating = False

Application.Calculation = xlCalculationManual

For i = 1 To 10000

Cells(i, 3).Value = testData(i)

Cells(i, 4).Value = testData(i) * 2

Next i

Application.ScreenUpdating = True

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

Debug.Print "方法2(最適化設定): " & Format(Timer - startTime, "0.000") & "秒"

' 方法3: 配列処理(最高効率)

startTime = Timer

Dim outputArray(1 To 10000, 1 To 2) As Long

For i = 1 To 10000

outputArray(i, 1) = testData(i)

outputArray(i, 2) = testData(i) * 2

Next i

Range("E1:F10000").Value = outputArray

Debug.Print "方法3(配列処理): " & Format(Timer - startTime, "0.000") & "秒"

' 処理速度の改善率計算

Debug.Print "改善効果の分析完了"

End Subこのコードは、

同じデータ処理を3つの異なる方法で実行し、それぞれの処理時間を測定。方法1では通常のセルアクセス、方法2では画面更新と自動計算を無効化、方法3では配列処理の結果を出力する

という内容です。

実行結果がこちら

配列を使った処理が圧倒的に処理速度が速いことを確認できます。

関連記事「処理速度を早くする方法」では、処理速度を早くする3つのテクニックが紹介されています。

Debug.Printとイミディエイトウィンドウを使った効率的な計測

開発段階でのパフォーマンス分析には、Debug.Printとイミディエイトウィンドウを活用した軽量な計測システムが非常に有効です。

この方法により、コードの各部分の実行時間をリアルタイムで監視し、問題箇所を素早く特定できます。

条件分岐を使った選択的な出力機能や、処理名の自動生成機能を組み込むことで、デバッグ効率が飛躍的に向上。また、出力結果をファイルに保存する機能を追加すれば、長期的なパフォーマンス分析も可能になります。

' デバッグ用の時間計測クラス風モジュール

Public debugMode As Boolean

Public measurementLog As String

Sub DebugMeasurementDemo()

debugMode = True

measurementLog = ""

Call DebugPrint("=== パフォーマンス分析開始 ===")

' 複数の処理区間を測定

Call MeasureSection("データ読み込み", "DataLoad")

Call MeasureSection("データ変換", "DataTransform")

Call MeasureSection("データ出力", "DataOutput")

' 結果をファイルに保存

Call SaveMeasurementLog

Call DebugPrint("=== 分析完了 ===")

End Sub

Sub MeasureSection(sectionName As String, processType As String)

Dim startTime As Single

Dim endTime As Single

startTime = Timer

Call DebugPrint(sectionName & " 開始: " & Format(Now, "hh:mm:ss.000"))

' 処理タイプによる分岐

Select Case processType

Case "DataLoad"

Call SimulateDataLoad

Case "DataTransform"

Call SimulateDataTransform

Case "DataOutput"

Call SimulateDataOutput

End Select

endTime = Timer

Dim elapsedTime As Single

elapsedTime = endTime - startTime

Dim logEntry As String

logEntry = sectionName & " 完了: " & Format(elapsedTime, "0.000") & "秒"

Call DebugPrint(logEntry)

' ログに追加

measurementLog = measurementLog & Format(Now, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss") & " - " & logEntry & vbCrLf

' 性能警告(1秒以上の場合)

If elapsedTime > 1 Then

Call DebugPrint("⚠️ 警告: " & sectionName & " の処理時間が長すぎます")

End If

End Sub

Sub DebugPrint(message As String)

If debugMode Then

Debug.Print Format(Now, "hh:mm:ss.000") & " | " & message

End If

End Sub

Sub SaveMeasurementLog()

If measurementLog <> "" Then

Dim fileName As String

fileName = "C:\temp\performance_log_" & Format(Now, "yyyymmdd_hhmmss") & ".txt"

Open fileName For Output As #1

Print #1, measurementLog

Close #1

Call DebugPrint("ログファイル保存: " & fileName)

End If

End Sub

' シミュレーション用のダミー処理

Sub SimulateDataLoad()

Dim i As Long

For i = 1 To 50000

' データ読み込みのシミュレーション

Next i

End Sub

Sub SimulateDataTransform()

Dim i As Long

For i = 1 To 30000

' データ変換のシミュレーション

Next i

End Sub

Sub SimulateDataOutput()

Dim i As Long

For i = 1 To 20000

' データ出力のシミュレーション

Next i

End Subこのコードは、

debugMode変数でログ出力の制御を行い、各処理区間の開始・終了時刻と実行時間が自動的にイミディエイトウィンドウに出力。また、実行時間が1秒を超える処理には警告が表示され、全ての測定結果をテキストファイルとして保存する

という内容です。

処理速度を低下させているコードの分析、デバックを効率的に行うことができます。

関連記事「デバックする方法」では、イミディエイトウィンドウに出力する方法やブレークポイントの設定方法が紹介されています。

VBAでエクセル業務の効率化を実現

VBAを活用することで、エクセルでの日常業務を劇的に効率化できます。

VBAを使えば、

繰り返し作業の自動化によって人的ミスを削減し、作業時間を大幅に短縮する

ことが可能です。

毎日行っているデータ集計やレポート作成を自動化すれば、数時間かかっていた作業がボタン一つで数分で完了します。

エクセル作業が多い環境ではVBAの導入は必須事項である!といっても過言ではありません。

マクロを導入するメリット

マクロを導入する最大のメリットは、作業時間の短縮と品質の向上を同時に実現できることです。

人間が時間をかけて行う単純作業をコンピュータが正確かつ高速に処理することができます。

たとえば、手作業で1時間かかっていたデータ整理が、マクロなら数秒で完了し、さらに計算ミスや入力間違いも完全に防げます。

また、一度作成したマクロは何度でも使い回せるため、長期的な業務効率化投資としても非常に価値があります。

結果として、マクロ導入は時間コストの削減と業務品質の向上という二重のメリットをもたらします。

VBA学習の始め方

VBA学習の最も効果的な始め方は、実際の業務課題から出発することです。

目的が明確な学習は記憶定着率が高く、モチベーションも維持しやすいのは間違いありません。

たとえば、毎週行っているデータ集計作業を自動化することを目標に設定し、必要な機能から順番に覚えていけば実践的なスキルがすぐに身につきます。

基本的な変数の使い方から始まり、ループ処理、条件分岐、配列など、段階的にレベルアップしていくことで、確実にVBAをマスターできます。

関連記事「VBA初心者必見!マクロの作り方」では、コードを書く画面の開き方や書いたコードの実行方法が図やサンプルコードを使って紹介されています。

マクロの開発を外注依頼する

業務内容に合わせた効率化マクロを導入したいけど、VBAコードを開発する時間がない。。。どうやってプログラムを組めばいいかわからない。。。

このような方は、マクロ開発を外注に依頼しちゃいましょう。

外注依頼することで本業に集中しながら高品質なマクロを即座に導入することができます。

ちなみに、マメBlogでもエクセルマクロ開発代行サービスを承っています。

開発内容の確認、VBAコードの設定、動作確認後の調整、など全ての工程を私(マメ父ちゃん)が行っているので、

費用が安い!スピード納期!!

でやらせてもらっています。

ほとんど独学で身に付けたVBAスキルなので、内容によっては開発できないこともあるのでご了承ください。

ご相談、見積もり依頼は完全無料ですので気になる方は下記のリンクよりお問合せ下さい。

効率化マクロを導入してエクセル業務の効率をアップさせましょう。